44年6月、1ヶ月分だけ残っている鉄8第1大隊第1中隊(大井中隊)の「陣中日誌」から当時、240人ほどの中隊員達は3000人以上のロームシャという現地人奴隷に何をさせていたのか。それを類推する(捕虜はこの日誌の書かれた時点、すでにジャワからペカンバルに移送され鉄9第4大隊によって使役されていたが、大井中隊の工区では使われていない。)

まず、大井中隊の配備された場所を確認する。建設部隊(鋤柄部隊)の司令部、そして鉄9第4大隊(矢部部隊)の司令部はペカンバルに置かれ、鉄8の第1大隊(本橋部隊)はムアロに司令部を置いた。この体制は7月末までしか続かないが、泰緬と同じように鉄道連隊二つで両側から工事に取り掛かったことがうかがえる。

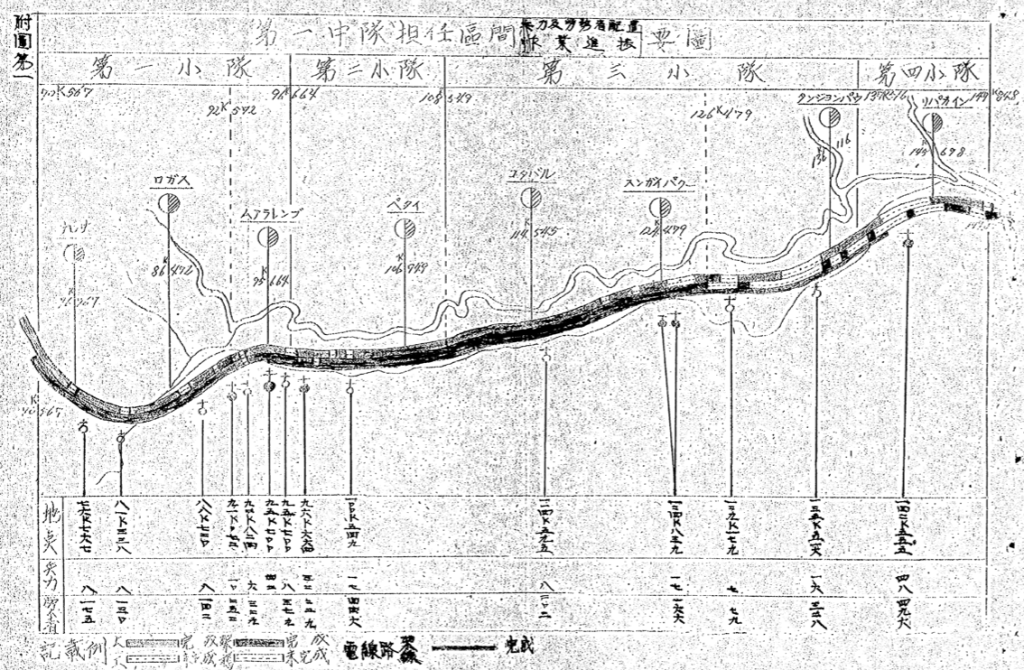

鉄8第1大隊の本部がムアロに置かれたためなのか、「陣中日誌」に掲載される地図や記述はほとんど全てムアロからの距離で示されている。大井中隊の本部が置かれたムアラレンブは95キロ、鉄9との分界点であるリパカインは145キロという具合。

添付の地図に記されるようにムアロからサロサ(76キロ)の手前までは鉄8の第2中隊(吉原中隊)が担当、大井中隊はそこからリパカイン(145キロ)までの70〜80キロを担当した(「陣中日誌」などに言及される地名、第一期の分を現在の地図に落とした概念図参照)。

今まで間組が担当した70〜150キロメートル間の80キロメートルの区間を3000人の労務者を引き継いでの作業である

上記は大井彰三中隊長の「戦記」からの引用だが、ここでも大井はムアロからの距離で書いている。中隊の担当した工区は当時「第3工区」と呼ばれた。多分、これは44年建設隊の編成、鉄道連隊の投入が決まってからの新しい区割だろう。鉄道連隊の投入とともに全体を4つに分け、ペカンバル側から第1工区(鉄9第7中隊担当)、第2工区(鉄9第8中隊担当)、そして大井の第3区と数えていた。大井中隊が着任するまで、この区間は間組が現地人奴隷3000人以上を使役して工事を行っていた。中隊の担任区間は4つに分けられ、それぞれ小隊(とロームシャ)が振り当てられた(*1)。

この時期のロームシャの作業内容はもっぱら「下部構造の建築」であり、線路を敷けるよう基礎を作る作業をしていた。中隊の担当区間は比較的なだらかで「特に技術的狡錯部たる作業」は少なかったと記されている(6月30日)。中隊全体で見れば、「作業は概ね予定通り進捗」しており(18日)、6月末に「その残作業の概ね30%を完成せしめたり」と、残る作業のほぼ3割を終えていた。しかし、進捗状況はマダラ模様で、同じ中隊の中でも作業が捗る工区とはかばかしくない工区があった。6、8工区は距離は長いが工事は捗っており、すでに6月6日の時点で「概ね完成」と書かれている。橋や暗渠などの構築は概ね全て終わり、路盤の構築もほぼ完成し、駅や停車場の整備、機関車の給水用の井戸掘りなどの作業が残っていたが、ほぼ、軌条を敷けるくらいのところまで進んでいた。それに比べ、7、9工区は距離が短いものの、下部構造の建築は捗っていない(*2)。それでも仮に鉄8第1大隊がフィリピンに転用されず、その後も同じようなペースで建築作業が進行したとすれば、9月頃までには路盤は完成し、軌条の敷設が始められたかもしれない。

遅れていた9工区の中でもリパカイン駅と砂利取り線の構築が急がされたようで、6月22日にはそれぞれの小隊に、一部を第4小隊の応援に回せという指令が出された。それを受け、27日には隣の第3小隊からリパカインに応援が出ている。もっとも、他の小隊、例えば作業の進んでいた第6工区の第1小隊から人間を回そうにも、輸送の手段がなかった。大井中隊の工事の進捗を阻んでいたのは、「連絡や輸送の唯一の手段」がほとんど使えなかったことで、15日の日誌に「広範囲に分散、連絡の困難、資材の不足、補充困難、労務者の能力低位、自動貨車実働の僅少」と書かれている。

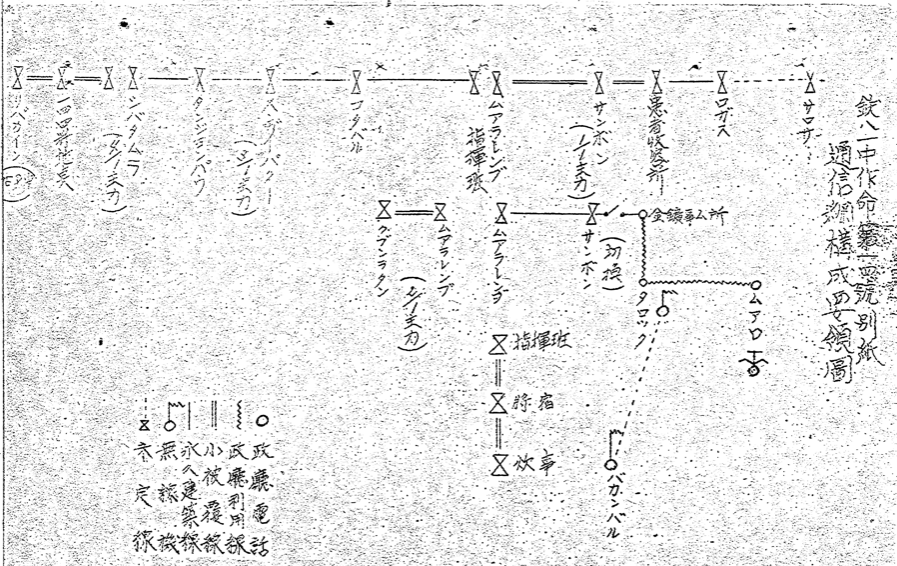

自動貨車とはトラックのことで、70〜80キロにわたり展開する4つの小隊の連絡や輸送の「唯一の機関」(6月1日)だったが、どれもこれもポンコツの老朽車ばかりで使い物にならなかった。5月に到着してからひと月ほど、ほとんど連絡の手段がないまま、それぞれの小隊が作業をしていたことになる。隊内の連絡を改善するため、ようやく6月11日から電線の敷設が中隊本部のムアラレンブから始まり、27日にはムアロから140キロ地点、第9工区で第4小隊の駐屯する「シバタムラ」まで到達した。冒頭に転写した地図には、「土工」「架橋」「電線路」について「完成」(実線)と「未完成」(波線)が記入されている。電線路は三本線の一番下で、ムアラレンブからリパカインの手前まで実線が伸びている。下記の図ではムアラレンブ指揮班から左へシバタムラまで「永久建築線」でつながっている。

「連絡の困難」さは中隊内に限ったことではなく、中隊と大隊の本部(ムアロ)や建設隊の本部(ペカンバル)ともほとんど連絡のすべがなかったようだ。中隊長の大井は6月だけで、3度ペカンバルに連絡のために出かけている。その状態を改善すべく17日にはムアラレンブとムアロを結ぶ無線通信所を作る命令が出て、21日にはペカンバルとムアロの間にも無線交信が始まった。

(続く)

<<<<<<<0>>>>>>>>

*1)大井中隊の数少ない生き残り、佐藤新二は戦後「鉄道兵回想記」への寄稿で第1中隊の担当した区間を「第3工区」、第2中隊の担当区を「第4工区」と呼んでいる。

第1中隊は中間の第3工区の80キロの路盤構築作業、第2中隊は第4工区の鉄道橋の架設作業に従事していた。

江澤 p136

「第3工区」が新たに作られた区分であることは、陣中日誌に「旧」工区が言及されることからもわかる。旧工区は新しい工区とは違い、ムアロから数えていた。約80キロの中隊の作業区はこの「旧」工区にほぼ従い、4つの小隊に振り分けられた。旧第6工区(と7工区の一部、約27キロ)を第1小隊(石井小隊)、7工区(約11キロ)を第2小隊(間島小隊)、8工区(と9工区の一部、約28キロ)は第3小隊(渡邊小隊)、そして第4小隊(柴田小隊)が9工区(の一部、約10キロ)を担当した。

*2)第9工区(約10キロ)には「ナパン川」(ムアロから137キロ、リパカインの手前)の橋梁建設、リパカインの砂利取り線や駅建設が含まれていて、進捗ははかばかしくなかった。反対にサロサからの第6工区は業者の仕事の補修作業にかなりの時間を割かなければならなかったが、月末にはほぼ下部構造を終え、6月21日にはロームシャ500人の第9工区への配転が指令された。そのほか、軌条(レール)をトラック輸送するので集めておけ、五寸釘を半分に切り、頭を曲げて「軽便狗釘」(レールを止める犬釘)を2000本作れという指令も出た。

“鉄8大井中隊の陣中日誌(2)” への3件のフィードバック