非防備都市に宣言されたパダンで疑心暗鬼に日本軍の到着を待っていたのは市民やスカルノだけではない。連合国兵士もいた。42年3月17日、英兵73名、蘭印兵92名がパダンに入った近衛師団歩兵第4連隊(近歩4)に投降したと戦場の兵士向けに発行された「陣中新聞」(3月25日付)は書き、28日付(第84号)は「北スマトラの戦果」の見出しの元、蘭印軍2102人、英軍873人の捕虜が捕獲した兵器などとともに「戦果」として誇らしげに書いた。4月7日正午の大本営発表は次のように伝えた(*1)。

1 蘭印スマトラ総指揮官オブヒアーカー少将は3月27日クタラジャに置いて帝国陸軍部隊に降伏せり。ここに赫々たる戦果をもって全スマトラを戡定せり。

2 北部および中部スマトラ方面にて獲得せる俘虜左の如し。

蘭印兵約1000、英国兵約900、その他約1200、合計3100

右のうち英国兵はシンガポールより乗船逃亡中船舶撃沈せられ、スマトラにかろうじて上陸せるものにして航空将校中佐以下30名を含みあり。

神谷睦夫 編『大東亜戦捷記 : 大本営公表 第2輯 大本營公表』川瀬書店 1942 p85〜86

3月末、島のほぼ全域で戦火が収まる頃、南部のパレンバンの1500人を合わせ、連合軍兵士5千人ほどが捕虜になった。機関車や兵器はともかく、生身の捕虜は近衛兵や38師団の兵の監視のもと、「仮」の収容所に入れられた。

パダンで武装解除された英豪人がとりあえず、収容されたのはパダン監獄だ。2020年に完成した「浜辺のタジマハール」と話題のモスク、ムサジ・アルハキムの向かいの一角が、かつて蘭印統治時代、「新監獄」と呼ばれた監獄だった(*2)。

<本稿などの地名は下記の概念図参照>

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1MoAg28kKBBZVM9f2yv4-0Im0VgbeGEt1

ブキティンギ周辺で投降した蘭印兵300人ほどはトミ監獄に収容された。トミ監獄の詳細は不明だが、おそらく、蘭印統治時代の19世紀半ばに建てられた旧監獄ではないかと思われる。町の中心部の街道沿い、今でも朽ち果てた建物が残っている。

25軍が全島を掌握した3月末、中部スマトラには800〜1000人ほどの捕虜がいた。

蘭印兵はともかく、英豪人はそもそもなぜパダンにいたのか。

これら英豪人はパダンに派兵されていたのではない。陣中新聞は「陥落前のシンガポールから逃走したものたち」と書く。迫り来る25軍から逃れようと、船で逃げ出したのだ。

25軍が迫る2月、英豪兵も民間人も難民となって島を後にした。ジャワやオーストラリアまでたどり着くものもあったが、難民船のほとんどが沈められ、スマトラに漂着したり、波間に消えた命がたくさんあった。

2月初旬から陥落まで、どのくらいの数の難民が島をあとにしたのか、はっきりした数はわからない。総数は1万3千人にのぼるという推定もある。地上軍の迫る12日から14日にかけてだけで、大小様々、44隻の船が島を後にした。4隻を除き、全て沈没した。

命からがらスマトラの東岸に泳ぎついた海難民は、南下してジャワを目指すもの、コロンボやオーストラリアへの船があるかもしれないパダンを目指すものなど、上空に敵機が飛び、爆弾や銃撃の音が迫る混乱の中、難民は民間人も兵隊も入り混じり、生き延びようと懸命だった。スマトラにいた英豪兵は追手を逃れる敗残兵、落武者だった(*3)。

外科医で軍医中佐のアルバート・コーツも、シンガポールから逃げ、パダンで投降した。41年1月、シドニーで編成された第10病院部隊とともにコーツは最初マラッカに配備された。25軍のマレー半島侵攻が始まると、病院部隊はシンガポールに後退し、第13病院部隊と合流した。

2月になると、病院部隊も看護婦などから避難を始めた。オーストラリアまで逃げたものもいたが、乗り組む船が攻撃され、たどり着いた島で38師団の兵になぶり殺しにされた看護婦もいた(バンカ島事件)。コーツは敵がシンガポールに攻め入る寸前、英兵らとジャワを目指す船に飛び乗った。しかし、船は日本軍の攻撃で沈没、スマトラ東岸にたどり着く。

コーツらは東海岸からインドラギリ(オンビリン)川をテンビラハンからレンガットへ上り、西海岸のパダンを目指した。南下して逃げ延びたものもいたが、コーツは手当の必要な者を介抱するために残り、日本軍の捕虜になった(*4)。

2013年のワシントンポスト紙によれば、英海兵隊少佐、アラン・ファーガソン・ウォーレンはシンガポールから落ち延び、パダンで最後の船に間に合った一人だ。しかし、ウォーレンは土壇場で席を別な兵隊に譲り、パダンに残り捕虜になった。ウォーレンもコーツと一緒にビルマに送られ、泰緬の地獄を生き抜いた。パダンで自分が席を譲った兵隊に、癌で死ぬ直前、ひょんなことから再会したことが書かれている。

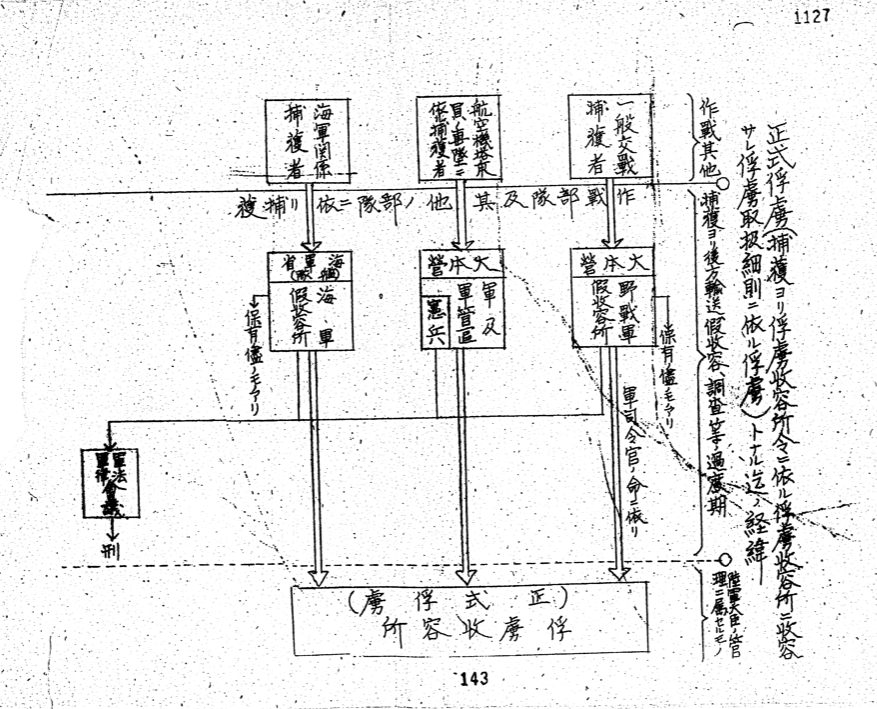

捕虜が収容されたパダン監獄は「仮」の収容所であり、「正式」なものではなかった。とらわれの身にとってはどうでもいいことで、違いはなかったが、作戦部隊が捕まえた捕虜はまだ、陸軍の捕虜、いわゆる「正式」な捕虜ではない(*5)。

開戦後に決めた「収容所令」(41年12月23日)に沿って作られた「正式」の収容所に入れられて、「とらわれびと」ははじめて「正式」な捕虜となる。それまでは別な命令系統である「統帥」の扱いになり、陸軍大臣には責任もなく、干渉することもできなかった。

「正式」の収容所はすでに香港(42年1月7日)、善通寺(1月14日)、上海(2月1日)に設置されたが、南方にはまだ「正式」な収容所をどこに作るのか、規模や編成、管理する人員の訓練、組織作りは途についたばかりだった。結局、コーツらパダンの捕虜が「正式」な捕虜になるのは9月になってからだ。

そもそも、捕虜とは誰なのか。それを規定したのは開戦後、捕虜を捕まえてからだ。最初から泥縄、出たとこ勝負だった。軍政のもと、「正式」な捕虜政策の根幹を成す「俘虜処理要領」が決まり、現場の南方軍に通達されたのは開戦から半年の42年5月のことだ。

一、白人俘虜ハ之ヲ我生産擴充竝ニ軍事上ノ勞務ニ利用スル如ク逐次朝鮮、臺灣、滿洲、支那等ニ収容シ當分ノ間其ノ目途立タザルモノハ現地ニ於テ速ニ俘虜収容所ヲ開設シ之ニ収容ス

二、白人以外ノ俘虜ニシテ抑留ノ要ナキ者ハ速ニ宣誓解放シタル後成ルヘク現地ニ於テ之ヲ活用ス

<要領>

三、先ツ本年八月末迄ニ朝鮮臺灣等ニ昭南島ニ在ル白人俘虜ノ一部ヲ収容ス之カ人員ハ別ニ定ム 臺灣ニ収容スル俘虜ニハ現地ニ於テ必要トスル以外ノ優秀技術者及上級将校(大佐 以上)ヲ含マシム

四、殘餘ハ速ニ現地ニ収容所ヲ編成開設シ之ニ収容ス

五、俘虜収容所編成ニ方リ之カ警戒取締ノ爲朝鮮人及臺灣人ヲ以テ編成スル特種部隊ノ充當ヲ豫定ス又俘虜収容所ハ各軍毎ニ一括編成シ之ヲ各軍ニ於テ適宜分割シ得ル如ク考慮ス

5月2日 に決済された俘虜処理要領

この「要領」に「正式」な捕虜政策の特徴が示された。

- 捕虜は白人に限定する。これで、南方全域の捕虜の数は35万から12万5千に減る。

- 捕虜は「生産擴充」(産業)と「軍事上ノ勞務」(軍務)に能動的に使役する。

- そのため、逐次、捕虜を労働力を必要とする国内、朝鮮、台湾、満州などに移動する。

- 南方に残る捕虜は現地に作る「正式」な収容所に収容する。

- 南方の収容所の「警戒取締」には朝鮮人、台湾人の特殊部隊を使う。

この「要領」が現場に通達されたのは5月だが、上位下達で中央が下令したのではない。どころか、ここに書かれたことは現地軍にとって、何も新しいことではない。数そのものを圧縮する捕虜の「整理」は、開戦直後に香港、マレーやシンガポールですでにやっていた。「要領」はそれを追認しただけだ。肌の色で捕虜を「整理」し、非白人を「解放」する。南方軍が投降したインド人兵を対象として「特殊労務隊」の編成規定を現場の部隊に出したのは3月1日のことだ(「特殊労務隊の給与に関する件」 p0043)。

非白人の投降者は「解放」されたが自由にはならなかった。南方の現地部隊はアジア人投降者に「捕虜」の待遇を与えず、代わりに「特殊労働隊」などと呼び、日本の要求する労務体制に巧妙に組み込んだ。国際法の遵守云々の前に、投降者を国際法で縛られる対象でなくしてしまったわけだ(*6)。

このような経過を見ると、「要領」は南方軍が現場でやっていたことを中央が追認し、軍政の「俘虜収容所」の枠組みでも同じように扱いますよ、と認めただけだ。生身の捕虜を抱えた南方軍が決め、それを東京の軍政が追っかけた。

捕虜を労務に就かせること、それも「生産拡充」のためだけでなく軍務に使役する、これをはっきりと書いている。総力戦のご時世に産業と軍務の境目はもともと曖昧だったが、ここでは何でもかんでも使うと、分かりやすい。

明らかに捕虜の軍務労役を禁じたジュネーブ条約31条に違反する。日本政府は「適当なる変更を加えて (mutatis mutandis) 同条約に依るの意思ある」(42年1月29日)としていたが、所詮「準用」がどの程度のものなのか、示している。

捕虜の軍務への動員も南方で、すでに途についていた。南方軍は、泰緬という作戦鉄道の建設、軍務に投入する目論見で捕虜を動かし始めていた。最初の動員は5月、スマトラで始まる。

パダンとブキティンギに収容された合計千名ほどの「白人」捕虜は捕まった直後の4月から7月にかけ、島の北、メダンに移された。この移動のあと、44年に横断鉄道の建設が本格化するまで、島の中部からは捕虜がいなくなった。

「要領」の(四)に書かれる「残余のもの」を収容する「正式」な収容所の配置が決まるのは6月27日の軍令陸甲第45号(俘虜情報局月報7月)だ。これにより、スマトラにはシンガポール(チャンギ)を本所とする馬来収容所の分所がふたつ、島の南と北に設けられることになった。しかし、南方軍はその決定を待つことなく、すでに捕虜を動かしていた。馬来第一(メダン)も第二(パレンバン)も「正式」な収容所の要員が到着するのを待ち、看板を掛け替えただけだ。

収容所をどこに置くか、それが現場とのやり取りで決められのはもちろんだが、主導したのは中央ではなく、現地の南方軍だ。南方軍参謀長の塚田が陸軍次官と「正式」な収容所について電報のやりとりが残っている。5月18日(南参三電第857号)の電報で塚田は「馬来、スマトラは昭南島、ジャワはバタビア、泰はバンコクを可とする意見なり」と言う。現場が中央に「可とする意見なり」と言って、6月の決定になる。

同じ電報で、塚田は泰に2万の捕虜を収容する施設を認めさせろと迫る。すでに5万以上の捕虜を抱えるジャワやシンガポールに収容所を置くのははともかく、なぜ、泰に収容所が必要なのか。塚田は泰緬に使う、2万の捕虜を使う、そのために収容所設置が必要だとはっきり書いている。まだ、大本営がゴーサインを出す前だが、南方軍はすでに腹を決め、そのつもりで中央を急かしている。5月22日(南参二電第170号)には具体的に地名をあげ、そこに何人くらい収容するつもりだ、これで泰からオーケーを取れとさらに急かす(*7)。

6月1日になるとすっかり痺れを切らしたのか、泰の意向なんか構ったことではない、そもそも、収容所の設置に泰が「異議を挟むべき筋のもの」ではないとまで言う始末だ(南参二電第220号)。泰緬にのめり込む南方軍の高飛車な態度がよく出ている。捕虜のあれこれは、現場が決めた。どこからどれだけ動かすかも、すでに決めていた。

塚田が泰に受け皿の設置を急がせたのは、巨大プロジェクトの鍵を握る捕虜輸送がすでに始まっていた、もしくは差し迫っていたからだろう。南方軍は「正式」な収容所の配置を決めただけではなく、発令前からすでにそれを織り込み、捕虜を動かした。中央からの指令で移動したのではない。

East Indies Camp Archives

塚田が上記の南参三電第857号を発信する5月18日、泰緬へ投入される最初の捕虜を積む4隻の輸送船はビルマを目指して進んでいた。泰側の輸送も6月に始まる。

鉄道隊は1942年7月初めまでにすでにタイ側に三千人、ビルマ側に千二百四十人の捕虜を動員して建設作業を開始していた。現地軍が使用する捕虜(軍令捕虜)は、すでに述べたように陸軍大臣の権限と責任外であり、泰俘虜収容所に記録されていない。

内海 p445

パダンで投降した英人捕虜500人(コーツのほかもう一人の豪人を含む)は5月9日、監獄で「英国スマトラ大隊」を結成した。翌日、泰緬で使役される捕虜の最初の移動が始まった。大隊はブキティンギまで鉄道、そこからはトラックでメダンの外港、ベラワンに運ばれた(*8)。

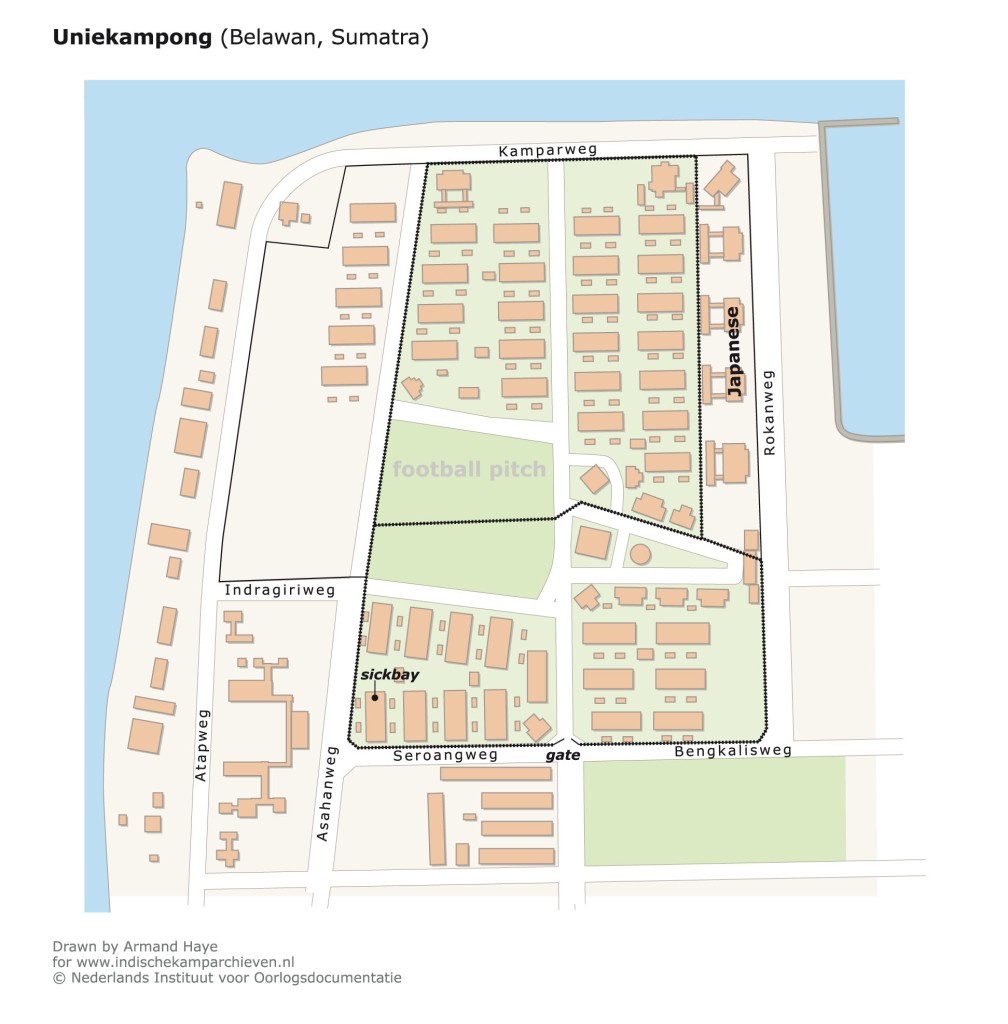

ベラワンの港には、戦前、もともと苦力を収容した木造の飯場があり、近衛師団は侵略後、ウニ・カンポン(uni kampong)収容所にしていた。周囲が鉄条網で囲まれ、民間人の収容された南側の一角と捕虜が収容された北側との間も鉄条網で隔てられていた。パダン監獄同様、ここも作戦部隊の管理する「仮」の収容所であり、捕虜はまだ「正式」な捕虜ではない。北部スマトラで投降した者たちはここで、屑鉄やゴムなど日本へ送る物資の荷役をやらされていた。

スマトラ大隊の500人、そして300~500人の蘭印人捕虜にとってベラワンは中継地に過ぎなかった。

→独断専行

→岩橋参謀

<<<<<<0>>>>>>

*1) 近衛師団主力の近歩4と5はメダン東方のラブハンルク付近の海岸に上陸、近歩5がメダンを占領。近歩4はトバ湖を経て、3月17日、パダンに侵攻した。近衛師団通信隊無線小隊長だった総山孝雄は戦後、2000名の敵が降伏、この中にシンガポールを逃げてきた英兵800名が含まれていたと記憶する(「証言2 激動の北スマトラに接して」『証言集 日本占領下のインドネシア』p 65)。

*2)44年5月、ジャワから中華丸で輸送された捕虜もここで一夜を過ごした(「バタビアからペカンバルへ」参照)。

英兵の中にはオーストラリア人も含まれていたが、陣中新聞に描かれる捕虜に「現地人兵」が含まれていたのかわからない。イギリスの捕虜サイトでも中北部で捕獲された捕虜の数を3200人と書き、「陣中新聞」とほぼ同じ数字だ。そこから判断すると、この数字は人種に基づく線引きが行われ、「現地人兵」が解放され数の圧縮が図られた後の「白人」捕虜の数字だろう。

*3)英豪兵は、25軍の到着以前、敵前逃亡や謀反の疑いで蘭印兵によってすでに武装解除され、監禁されていたという記述もある。英豪人が軍隊としてそこに配備されていたのではない。

*4)ビクトリア州バララット生まれ、コーツは第一次大戦ではガリポリに衛生兵として従軍、戦後、医学を勉強。生地バララットには日本軍捕虜時代のコーツの像が立つ。コーツは泰緬に投入された最初の捕虜の一人となり、3年半の地獄を生き抜き、道具も設備も医薬品もない中で外科医の腕をふるい、タイ側のダンロップなどの医師とともに、たくさんの捕虜が地獄を生き延びた。戦後、「タイ・ビルマ方面日本軍捕虜に対する日本軍の虐待」について証言した。

*5)作戦部隊の仮収容所にいる投降者は「陸軍大臣の管轄に属せざる俘虜」だ。俘虜収容所令に基づいて作られた「正式」の収容所が、陸軍に属する捕虜で、軍政の捕虜と呼ばれる。作戦部隊の元、臨時に取り扱う捕虜を軍令の捕虜と呼ぶ。

*6)42年11月、小田切正一がマレーから送った葉書で次のように書いた。

捕虜は相当にいる。タイにも、馬来にもいる。而も、印度人が多い。殊に印度人の捕虜は捕虜とは云わぬ。印度軍とも称すべきだろう。彼等の内、独立思想旺盛なものは、日本式教育を受け、印度独立の為、英国に立ち向かうと云う。故に、捕虜と言われるのを嫌い、又、我々も云わぬ。再度の戦争を好まぬ連中は、苦力代わりに、使用される。之も、特殊労務隊と称せられる。

小田桐正一の戦地からの便り 第29信

ズッと以前に、我々が船に乗った時、大勢の捕虜もその船に乗せらていた。之等は、印度軍でなく、英軍及び蘭軍であった。

特殊労務隊の中には銃を持たされ、かつての主人たちを監視するもの、処刑の引き金を引くものもいた。チャンギから5月に逃亡を企て、9月に捕まった英人2人、豪人2人の処刑の引き金をひかされたのはシーク人だ。

投降したものを国際条約で認める「捕虜」として取り扱わず、別な言葉をおっかぶせ、奴隷として好きなように使ったが、これは日本軍の専売でも十八番でもなく、戦後、東南アジアに進駐した英軍も同じことを繰り返した。日本兵は捕虜として扱われず、SP(投降した人)と呼ばれ、ジュネーブ条約にもハーグ条約にもよらず、英軍の意のままに勾留され、使役された(「JSPとなった鉄道連隊の戦後―佐世保上陸まで―」参照)。

*7)塚田はバンヌーン(バンポン?)付近5千人、カンチョンブリー(カンチャナブリ)付近5千人、ケエオノーイ川沿い、数カ所に1万人の収容所を設置が必要なので、泰側に申し入れるよう求めた。

取り掛かる直前、南方軍は捕虜を2万人動員するつもりだったこともわかる。結局、その3倍以上が投入されるのだが、塚田の2万という見積もりは、42年2月に鉄道省建設局計画課の作成した「タイ・ビルマ間連絡鉄道計画案」が掲げる数字、2万5千人に近い。「計画案」によれば、毎日2万5千人を使役し、1年で竣工の予定だった。

*8)スマトラ大隊(メダン部隊と呼ぶサイトもある)は正式な組織名称ではない。捕虜は別な収容所へ連行される際、集団に名前をつけ、集団のアイデンティティを維持しようとした。オーストラリア人捕虜はA部隊(A Force)B部隊(B Force)と呼んだり、その集団の指揮官の名前で呼ぶこともあった。アンダーソン部隊、ラムゼー部隊、グリーン部隊、ブラック部隊(ブラックバーンが指揮官)など。

スマトラ大隊の足跡についてはこのサイトが詳しい。コーツなどの超人的な活動にもかかわらず、泰緬が終わるまでに140人が死亡。生存者のうち200人は使い物にならない病人とみなされ、カンチャナブリなどの「病院」収容所に残された。40人ほど、泰緬の補修に沿線に残された。まだ使役できそうなものはわずか120〜30人だった。

まだ搾り取れそうな捕虜は日本に送られることになり、150人ずつグループ(組)に編成された。スマトラ大隊の生き残りは51組に入れられ、49、50組とともにサイゴンへ送られ、Rue Catinatの収容所で日本への輸送を待つうち、敗戦を迎えた。

“パダンの捕虜” への7件のフィードバック